Des réflexions sur l’évolution du découpage des planches de BD

Quelques réflexions sur l’évolution du découpage des planches de BD

De nombreux spécialistes font remonter la naissance de la Bande Dessinée aux petites histoires illustrées inventées par Topffer vers 1830. Ce dernier publia des séries de dessins alignés en bandes de 2 ou 3 carrés (ou rectangles) de taille très irrégulière, collés les uns aux autres sans espace entre eux, séparés par un simple trait. [Vous en trouverez quelques exemples ici]

Il n’y avait là guère de recherche esthétique, mais le format étant simple et de lecture facile, il fut rapidement adopté par d’autres dessinateurs. Il fut même très apprécié par la presse américaine qui publia sous ce format très pratique des tas d’histoires découpées en courts épisodes sous forme de « bandes » (« strips » en anglais) de 3 ou 4 cases. Dans la mesure où ces histoires avaient pour but de « distraire » ou « d’amuser » les lecteurs, on donna à ce genre d’histoires graphiques le nom de « comic strips » - ou bandes comiques - qui devint plus tard « Comics ». [quelques exemples]

Autre source reconnue comme annonçant la naissance de la BD, ce sont les planches d’illustrations parues en France sous le nom « d’images d’Epinal », remontant à 1850. Planches qui, au départ, ne « racontaient » pas forcément d’histoire. [quelques exemples]

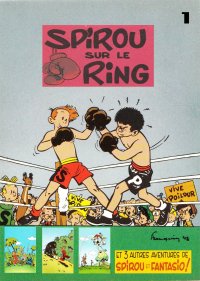

Bien d’autres dessinateurs adoptèrent ce format et découpèrent leurs histoires illustrées en grandes planches composées de 4 à 6 bandes de 3 ou 4 carrés. Les textes et les dialogues étaient alors invariablement placés SOUS chaque image. Le nom choisi en France et en Belgique pour cette nouvelle forme d’expression graphique fut la « bande dessinée », qui devint plus tard : BD. [quelques exemples]

Mais les dessinateurs de ces histoires sont, pour la plupart, et ce depuis le début, des artistes, et très vite, la rigidité des premières planches sembla leur peser. Ils ne cessèrent alors de chercher à varier autant que faire se peut l’alignement des cases sur la planche. Et aujourd’hui encore on découvre de nouveaux découpages, tous plus osés les uns que les autres. Et si certains peuvent paraitre un peu artificiels, ou simplement là pour attirer l’attention du lecteur et éviter la lassitude, d’autres visent visiblement à dynamiser le récit et à traduire ou renforcer par des découpages surprenants l’émotion inhérente à l’épisode illustré. Au risque parfois de rendre la lecture beaucoup plus difficile.

Dans ce genre d’exercice, il est certain qu’une grande planche au format 24x32 cm adopté en Europe offre plus d’espace et donc de possibilités que le format 17x26 cm des Comics US. Mais chacun osa de son coté des découpages nouveaux qui, par la suite, devenaient parfois récurrents dans certaines séries ou chez certains éditeurs. Comme des signatures, ou des tics. Mais c’est une autre histoire.

Je ne vais pas ici faire un inventaire exhaustif et chronologique de toutes ces initiatives artistiques apparues dans le découpage des planches de BD. La tâche me semble impossible, ou du moins au- dessus de mes moyens car je ne dispose pas de sources d’archives suffisantes. Je vais simplement m’atteler à attirer votre attention sur certaines planches rencontrées par hasard au cours de mes lectures, et partager avec vous ce à quoi elles me font parfois penser. Je vais toutefois essayer de classer mes découvertes en quelques catégories, par « types », histoire d’y voir plus clair.

Je sais également que je ne vais probablement pas vous « apprendre » grand-chose. Tout cela, vous l’avez certainement observé aussi bien que moi. Mais je considère qu’il peut être utile d’attirer l’attention sur des évidences qui peuvent parfois être sous nos yeux sans qu’on en prenne conscience. Et peut être même qu’à l’occasion je pourrai faire découvrir à certains une composition nouvelle, un découpage jamais vu. Qui sait ?

Partons d’abord de la composition de page la plus simple. La planche est au départ un alignement propre et régulier de 2,3 ou 4 vignettes carrées par bande horizontale. Et une superposition de 3 à 8 bandes ainsi composées. L’ensemble est très rigide. S’il est facile à lire, il en devient très vite monotone et lassant. [quelques exemples]

Par la suite, les dessinateurs vont alterner les vignettes carrées avec des vignettes rectangulaires. La planche y gagne en rythme. La lecture change car les plus grandes cases attirent l’attention et ralentissent quelque peu le rythme de la lecture. Le décor y est facilement plus fouillé. Les petites cases au contraire accélèrent la lecture et favorisent l’action. L’ensemble de la page ainsi formé ne semble équilibré et agréable à l’œil que dans la mesure où, dans chaque nouvelle bande horizontale, la grande case est inversée avec la plus petite, en une construction alternée, comme dans un mur de briques. [quelques exemples]

Cette mise en page offre un ensemble plus vivant, mais garde une certaine rigidité qui sera rompue lorsque la taille des vignettes sera poussée à l’extrême. Avec de toutes petites vignettes alternant avec de grandes cases prenant toute la largeur de la page.

A partir de ce moment-là, on découvrira une infinité de variations dans la composition des planches dont le résultat sera de mieux encore rythmer la lecture. On en arrivera même à des planches composées uniquement de bandes à une seule vignette horizontale prenant toute la largeur de la planche. La BD rejoignant alors le cinéma et son format cinémascope. [quelques exemples]

En attendant, d’autres dessinateurs vont explorer d’autres pistes.

Ils vont se détacher du format « superposition » de bandes dans lequel on joue simplement avec la largeur des cases. Voilà que sont apparues des vignettes prenant de l’importance dans le sens de la hauteur. Des vignettes qui empièteront sur la bande du dessous. Et même, car il y a toujours un artiste qui veut pousser les choses au bout de leur logique, pour voir ce que ça donne, on découvrira des planches avec une vignette qui prend toute la hauteur de la page, accompagnée de petites bandes superposées sur un de ses cotés. [quelques exemples]

Et je n’oublie pas, dans cette opposition entre les « largeuristes » et les « hauteuristes », l’enfant issu d’une union mixte qui a osé dessiner une vignette prenant toute la largeur en même temps que toute la hauteur de la planche, et s’est retrouvé avec une seule case par planche !… Pour s’apercevoir que cela avait déjà été fait depuis des siècles par les peintres ! Et que ça s’appelle un « tableau ». Certains dessinateurs sont même allés jusqu'à étendre leur dessin unique sur une double page. [quelques exemples]

A dire vrai, on s’aperçoit que cela rompt brutalement le rythme de la lecture. Est-ce vraiment l’effet recherché ? ou bien l’artiste s’est-il fait plaisir pour assouvir un désir de prouver qu’il pourrait être un grand peintre créant un tableau ? Hergé s’y est risqué dans ses premières BD mais en a vite abandonné l’idée. Notons quand même que cela passe mieux dans le format de planche plus petit des comics américains. [quelques exemples]

Toutefois on trouve encore parfois des planches avec un seul grand dessin en fond mais avec des plus petits dessins qui viennent s’empiler par-dessus comme des loupes analysant les détails de l’action. [quelques exemples]

En parallèle avec ces variations, on découvre d’autres possibilités, sans toutefois être capable de les fixer avec exactitude dans le temps par ordre d’apparition.

Très tôt dans l’histoire de la Bande Dessinée, on trouve déjà la disparition pure et simple des traits de cadre séparant les vignettes. Seul un fond blanc, ou neutre, permettra à l’œil du lecteur de comprendre qu’il change de case. Parfois même l’espace de séparation est réduit au strict minimum, ce qui ne facilite pas la lecture. [quelques exemples]

Par la suite, des dessinateurs vont passer du format carré ou rectangulaire à des vignettes de forme ronde, puis ovale. Très utilisé dans la série des « Bécassine » dessinée par Pinchon dès 1905. Puis cela sera repris par bien d’autres dessinateurs pas la suite. [quelques exemples]

La voie était ainsi ouverte aux expérimentations de plus en plus osées. Et on trouve couramment désormais des cases aux cotés en diagonale [quelques exemples], en forme de losange, voire des planches aux cases disposées en forme de toile d’araignée ; des cases aux cotés courbes, voire sinueux [quelques exemples], aux bords faits de petites cloques (pour exprimer le rêve), de bords fait de petites lignes brisées (pour exprimer la colère), ou encore des cases aux cotés non-fermés… Désormais la planche de Bande Dessinée ne se découpe plus du tout en « bandes ». [quelques exemples]

Et puis le jeu des formes s’étant peu à peu épuisé, les dessinateurs ont encore réussi à casser certains codes. Avec des personnages qui débordent de leur case, empiétant sur la case voisine ou sur la zone blanche entourant la page. Certains personnages se cognent au bord de leur case, le déforment, l’étirent ou le percent, ou même rampent par-dessous la bande de séparation avec la case suivante comme pour s’évader. [quelques exemples]

Ce jeu n’étant pas sans limites, il a bien fallu trouver d’autres choses, comme « les faux cadres ». Il s’agit là d’un seul dessin découpé par une bande blanche trompeuse qui n’a pas de raison d’être, si ce n’est de découper la lecture, d’accélérer le rythme de la page. On va même jusqu’à observer une image unique en fond de page pour toute la planche présentant un décor découpé en petites cases où les héros se déplacent, comme si l’on suivait leur itinéraire non seulement dans l’espace, mais également dans le temps. [quelques exemples]

On trouve parfois des séries de cases rectangulaires horizontales qui ne sont pas fermées sur un côté, en alternance à droite, puis à gauche, avec les personnages qui «montent ou descendent la page », comme sur les lacets d’une route de montagne. [quelques exemples]

A l’occasion, une série de petites vignettes se répète avec d’infimes variations, comme une pellicule photo ou un film en celluloïd. Mise en page toutefois dépassée, d’un autre temps, qui risque de devenir incompréhensible aux nouveaux lecteurs nés à l’ère de la photo numérique. [quelques exemples]

D’autres ont supprimé la zone blanche de bord de page entourant la zone de dessin et ont dessiné jusqu’au ras de la feuille. Ou encore ont formé un tout inséparable sur deux pages. Etc. [quelques exemples]

Bien entendu, de très nombreuses planches cumulent dans leur construction deux ou plusieurs de ces effets. [quelques exemples]

Faites-nous part, toutefois, de vos découvertes en la matière.

Il devient cependant difficile désormais de trouver de nouvelles mises en page jamais utilisées. Alors que nous réserve l’avenir ?

Rien de bon si l’on considère la publication de BD numériques sur Internet. Non pas la publication de vieilles planches scannées au format PDF et conservant leur mise en page d’origine. Mais la publication d’histoires nouvelles avec des vignettes uniques défilant verticalement, non-stop, à l’aide de la souris de son ordinateur, ou de son doigt sur une tablette (ou un smartphone). Les vignettes défilent alors les unes après les autres, sans montage, sans découpage varié et valorisant, ni possibilité d’une vue d’ensemble de la planche – qui n’existe plus !

Et l’on perd ainsi tous ces enrichissements apportés par des découpages innovants. Cette remarque nous fera-t-elle passer pour un nostalgique dépassé ? … ou pour un esthète déçu ?

Certes, le génie des artistes leur fera découvrir de nouvelles pistes numériques, comme par exemple des vignettes qui « parlent » ou qui « s’animent ». Mais les Dessins Animés existent depuis très longtemps déjà. Alors est-ce que cela sera encore de la BD ?

En attendant consultez nos dossiers dans lesquels vous trouverez encore d'autres exemples non référencés sur cette page.

Affichages : 228